مقالات

عمرو الملاّح: الألقاب في المجتمع السوري بين الأمس واليوم

عمرو الملاّح – التاريخ السّوري المعاصر

كانت الألقاب السلطانية أو ألقاب النبالة العثمانية تعد إحدى الرموز الأساسية في النظام الهرمي الاجتماعي في الامبراطورية العثمانية، سواء تلك “الرسمية” الملحقة بالرتب التي كان يمنحها السلطان العثماني لأحد رعاياه من الخاصة أو “الوراثية” التي كان يُلقب بها أبناء وحفدة حملة الرتب الرفيعة في الدولة (بك لأبناء وحفدة الباشوات والبكوات؛ وأفندي لأبناء وحفدة الأفندية).

وذلكم هو أمر كان بمثابة الإعلان عن علو المكانة الاجتماعية، وإيذاناً بتكون “طبقة أرستقراطية” قوامها “النبلاء بالوراثة” في الدولة العثمانية، الذين كانت تمتاز أسماء أسرهم بإضافة اللاحقة التركية العثمانية عن الفارسية “زادة”، وتُستخدم للدلالة على السلالة والذرية النبيلة، جنباً إلى جنب مع استخدام أنساق من الألقاب كانت تسبق الاسم للدلالة على المكانة الاجتماعية، مثل “خانداندن” (النبيل)، و”أشرافندن” (الشريف)، و”وجوهندن” (الوجيه)، و”متحيزاندن” (الحائز على الإنعامات السلطانية)، و”علماسندن” (العلامة).

ولئن كانت ملكية الأرض مصدراً من مصادر النفوذ في الدولة العثمانية، وشرطاً أساسياً لعضوية الهيئات المحلية شبه التمثيلية التي جرى استحداثها في الولايات في عصر التنظيمات كمجلسي الإدارة والبلدية اللذين كان باب الترشح لانتخابات عضويتهما متاحاً للأعيان ممن يدفعون سنوياً “ويركو”، وهي ضريبة كانت مفروضة على أصحاب الأراضي غير المبنية، لا تقل عن ليرة ذهبية عثمانية لمرشحي المجلس البلدي وخمس ليرات ذهبية عثمانية لمرشحي مجلس الإدارة وفقاً لما جاء في “قانون الولايات” للعام 1864، مما يعني أن عضويتهما بل وعضوية مجلس المبعوثان (النواب) ذي الأهمية الأكبر كانت من الناحية الفعلية محصورة بـ “كبار الملاك”، كذلك كان ثمة مصدر آخر للنفوذ لا يقل أهمية، ويتمثل في الرتب الرسمية التي كان يمنحها السلطان العثماني على اختلاف أنواعها (“مُلكية” ويقصد بها المدنية، وهي السابقة لعصر التنظيمات وظلت مستخدمة إبانه؛ و”قلمية” ويقصد بها الإدارية، وهي المستحدثة في عصر التنظيمات؛ و”علمية” ويقصد بها الدينية؛ و”سيفية” ويقصد بها العسكرية)، وما يرافقها من ألقاب النبالة (باشا، وبك، وأفندي)، ونعوت وألفاظ التخاطب (دولة، وعطوفة، وسعادة، وعزة، ورفعة، وحمية الخاصة بأصحاب الرتب الملكية والقلمية والسيفية؛ وسماحة، وفضيلة، ومكرمة، ومودة الخاصة بأصحاب الرتب العلمية).

ولعله من الأهمية بمكان أن نشير إلى أن الألقاب تلك لم يكن يترتب عليها أي نوع من الامتياز القانوني بقدر ما كانت تضطلع بدور مهم في تحديد مكانة الشخص داخل المجتمع، وكذلك مدى حظوته لدى السلطان.

وكانت “الباشوية” على وجه الخصوص لقباً له أهميته في المجتمع العثماني، ويمنح حامله مكانة خاصة. ولم يقتصر السعي وراء الحصول على لقب الـ“باشا”، الذي كان يكلف صاحبه أموالاً طائلة عادة ما كانت تُقدم بشكل إعانات مالية لخزينة الدولة دعماً لما تنهض بأعبائه من مشروعات عمرانية، على أفراد النخبة العثمانية فحسب، وإنما اتسع نطاقه أيضاً ليشمل الأوروبيين الذين كانوا يحرصون أشد الحرص على أن يُلقبوا به، ويحدثنا المؤرخ محمد كرد علي في مذكراته أن أحد النمساويين دفع إعانة مالية لمشروع سكة حديد الحجاز بلغت قيمتها 2100 ليرة ذهبية عثمانية لكي يُنعم عليه السلطان العثماني بهذا اللقب.

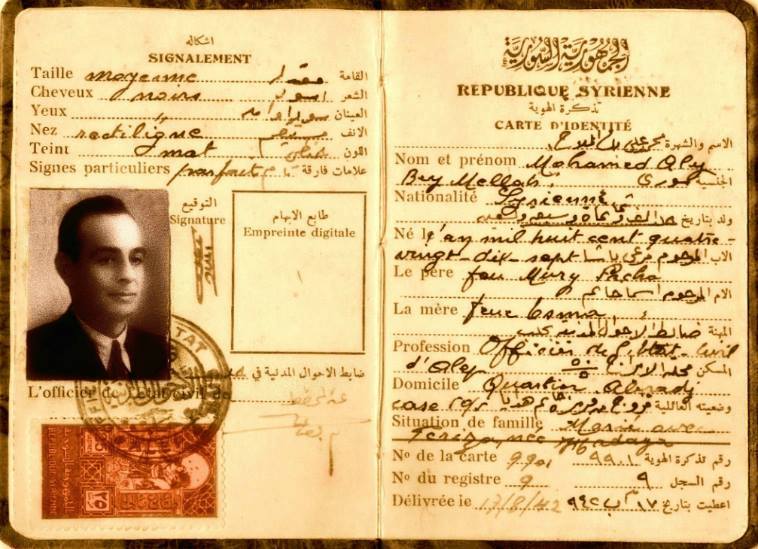

ومما هو جدير بالذكر أن سليلي المنتمين إلى الطبقة الأرستقراطية التي تكونت في العهد العثماني ظلوا يحتفظون بصورة رسمية بألقابهم الرسمية في سوريا في مرحلة ما بعد الانهيار العثماني، وبخاصة لقب الـ “بك” الوراثي الذي كان يحمله أنجال وحفدة الحائزين على مراتب الباشوية زمن سلاطين بني عثمان، بينما لم يكن هذا اللقب يقترن في مدينة حلب- مثلاً- بالمستحدثين الاقتصاديين الذين بزغ نجمهم في فترة ما بين الحربين العالميتين؛ فكانوا يعرفون بـ”الحجّاج” تمييزاً لهم عن المنتمين للطبقة الأرستقراطية ذات الجذور العثمانية.

وإدراكاً منه لعمق عملية التحول الاجتماعي الجارية في البلاد فقد أصدر دولة الرئيس سعد الله الجابري إبان رئاسته للحكومة في فجر عهد الاستقلال تعميماً رسمياً تضمن صرف النظر عن استخدام الألقاب الرسمية والوراثية “الأعجمية” تلك في القرارات الرسمية الصادرة عن الحكومة، والاكتفاء بلفظ “السيد” بدلاً من كل ما يقابله من الألفاظ الأخرى كما يؤكد كرد علي في مذكراته.

ومع ذلك، فقد ظلت الألقاب الرسمية والوراثية تتمتع بقوة الاستمرار بصورة رسمية في سجلات دوائر الأحوال المدنية (النفوس) وما يصدر عنها من تذاكر الهوية وشهادات إخراج القيد وسواها من الوثائق والمستندات الرسمية، وكذلك في المخاطبات الخاصة الشفهية والكتابية طوال عهد الجمهورية الأولى إلى أن جرى إلغاؤها نهائياً على يد جمال عبدالناصر زمن الوحدة مع مصر.

والواقع إن عبدالناصر لم يكن يهدف من وراء انتزاع ألقاب النبالة الوراثية من أصحابها بناء مجتمع “تقدمي” ينعدم فيه التفاوت الطبقي وتسوده العدالة الاجتماعية على نحو ما كان يزعم، بقدر ما كان يهدف إلى ضرب طبقة “الأعيان” التاريخيين في كل من مصر وسوريا؛ وذلك لكي يعلي من شأن الشريحة الاجتماعية الأقل شأنا ومكانة التي كان ينتمي إليها ورفاق دربه من العسكر المغامرين القافزين إلى السلطة.

وتكمن المفارقة في أن عقد السبعينيات من القرن المنصرم وما تلاه شهد انفتاحاً اقتصادياً نسبياً وصعوداً لطبقة جديدة من رجال الأعمال السوريين المستحدثين الذين دخل بعضهم المعترك السياسي على نحو ضيق عبر إشغالهم مقاعد محدودة في ما يُسمى بـ”مجلس الشعب” بالتزامن مع عودة الألقاب من جديد، وإنما بصورة عشوائية غير رسمية، وبخاصة لقب الـ”بيك”، الذي أصبح يطلق على فئة من الأثرياء الجدد الذين استفادوا من مرحلة الانفتاح تلك وكونوا ثروات طائلة؛ فبات كل واحد منهم يحرص على أن يلقب نفسه بالـ”بيك” باعتباره مظهراً من مظاهر الوجاهة الاجتماعية (البرستيج)، وخاصة أن معظم هؤلاء يتحدرون من عائلات محدثة النعمة، ولم تجد مراتب “الباشوية” طريقها لأي من آبائهم وأجدادهم وأسلافهم.

وهكذا، دخلت الألقاب في المجتمع السوري خلال العقود القليلة الأخيرة في طور من الفوضى الجامحة بعدما كانت لها تشريفاتها، والقواعد الناظمة لحملها، وتوارثها، وتدوينها في السجلات الحكومية، والتخاطب بها شفهياً وكتابياً.