دراسات وترجمات

التجنيد والخدمة العسكرية في سورية – أواخر العهد العثماني

التجنيد والخدمة العسكرية في سورية – أواخر العهد العثماني

بداية التجنيد الإجباري في سورية

كان أبناء سورية في منأى عن الأمور العسكرية حتى منتصف القرن التاسع عشر الميلادي، وبدأت الدولة العثمانية بتطبيق نظام التجنيد الإجباري بعد عام 1840 أي بعد خروج قوات إبراهيم باشا من سورية.

أستندت الدولة العثمانية على تطبيق نظام التجنيد الإجباري على ما أعلنته في خط كلخانة عام 1839،والذي جاء فيه : (أن الجندية فريضة على الأهالي، وأن إعطاء العساكر لأجل محافظة الوطن هو من فرائض ذمة الأهالي).

القرعة الشرعية واختيار المجندين:

اتبعت الدولة في التجنيد على أسلوب “القرعة الشرعية” فكان السلطان يبعث بفرمان القرعة في كل عام إلى مدن الولايات حيث كانت تجري مراسم خاصة عند قراءته.

وكانت تجري قراءة فرمان القرعة بحضور الوالي ومشير الجيش والقاضي والمفتي والأعيان والعلماء والوجهاء.

وبعد تلاوة الفرمان يتلو المفتي والحاضرون دعاء خاصاً للسلطان، ثم يعقد مجلس القرعة، ويحضر الأفراد المكلفون الذين بلغوا سن الخدمة العسكرية إلى المجلس، وبعد ذلك كانت تجري القرعة.

بعد إتمام القرعة يكتب الوالي للصدر الأعظم بأن القرعة الشرعية قد أجريت على أكمل وجه، بل تطوع بعض الأفراد زيادة عن النصاب المقرر.

وكان مشير الجيش يشرف على الأمور العسكرية ليس في ولاية واحدة أو مركزها بل في كل ألوية الولاية والولايات التي ينتشر فيها الجيش. وهذا ما كان يجري مع مشير الجيش الخامس الذي كان يشرف على القرعة والتدريب في الألوية الأخرى مثل لواء مرعش ونابلس والقدس وليس في دمشق مركز ولاية سورية فحسب.

كيف كانت تجري القرعة؟

أوضحت المادة 79 من قانون الأخذ عسكر كيفية إجراء القرعة، ويكون ذلك بتسجيل أسماء المكلفين في دفتر خاص، وجلبهم إلى مجلس القضاء، أما الذين لا يستطيعون الحضور بسبب المرض أو الإقامة في بلاد بعيدة فكان يجب على أقرباؤهم أن يحضروا ويسحبوا القرعة بدلاً عنهم، بحيث يكونوا وكلاء عنهم.

وكان على جميع مخاتير القرى الحضور إلى مجلس القضاء عند إجراء القرعة، وتبدأ هذه العملية بتسجيل أسماء المكلفين في بطاقات خاصة، ثم تسجيل أرقامهم في بطاقات أخرى، وكان يوضع كل نوع من البطاقات في كيس خاص، ثم تخلط جيداً، وبعد ذلك يقوم مفتي القضاء، أو من يقوم مقامه، بتلاوة دعاء مختصر مناسب للحال، وبعد ذلك يتولى المفتي المناداة على الأسماء الموجودة في الكيس إسماً إسماً، ثم يقبل صاحب الأسم ويمد يده في الكيس الآخر ويتناول “قرعته” ويسلمها إلى الضابط المختص، فيسجل رقمه إزاء اسمه.

وبعد إنتهاء العملية تؤخذ الأرقام المطلوبة للخدمة ويحاط أصحابها علماً بذلك.

دوافع التطوع:

حاول الولاة في أواخر القرن التاسع عشر الإشارة إلى أعداد المتطوعين بالرغم من قلة عددهم.

ونجد أن ولاة سوريا على سبيل المثال كانوا يجاولون في تقاريرهم الايحاء إلى الباب العالي بأن أوامره تنفذ على أتم وجه، في حين كان الناس يتذمرون من الانخراط في الجندية.

وبحسب سجلات الأرشيف العثماني لم يتجاوز عدد المتطوعين في ولاية سورية أحياناً العشرين فرداً، وفي بعض الأحيان 75 وقد يصل إلى 180 في أحيان قليلة.

أما الذين كانوا يتطوعون- فقد كان دافع تطوعهم، إما الفقر وإما محاولة إسقاط التكليف العسكري عنهم، لأن القرعة قد تصيبهم في سنين قادمة.

موقف الأهالي من التجنيد:

تخوف الأهالي من الانخراط في الجندية، لذلك كانت السلطات العثمانية تنتهز الفرصة لإرغامهم على دخول الجندية.

فنجد أن السلطات العثمانية استغلت حوادث عام 1860 التي جرت في دمشق وساقت ألفي شخص من أبناء الشام قسراً إلى الجندية، وقد كان لهذا التصرف وقع سيء في نفوس أهالي دمشق لدرحة أن الدولة لم تستطع معها إجراء القرعة في العام التالي.

واتبعت الولايات أحياناً ولاسيما ولاية سورية في بعض الأحيان أسلوباً جائراً في التجنيد، وذلك بزيادة عدد المكلفين المقيدين في دفاتر أخذ العسكر إلى ثلاثة أمثال العدد المطلوب طمعاً في تحصيل البدل النقدي من الأهالي.

وكان من نتيجة ذلك أن تذكر الأهالي، وضاقوا ذرعاً بالخدمة العسكرية، كما دفع بأهل سورية لالتماس كل وسيلة للتهرب من الخدمة بالرغم من اتخاذ السلطات إجراءات زجرية ضد الفارين من الخدمة، إذ كانت تبعد من تقبض عليه إلى أماكن نائية حتى يعسر عليه أمر العودة، الأمر دفع بالفارين من الخدمة إلى أن يتحولوا إلى قطاع الطرق.

ومما زاد في نفور السكان من الخدمة العسكرية إرسال المكلفين بها إلى بلاد بعيدة كاليمن والروملي وكريت والجبل الأسود وبغداد واستمرار الفتن والثورات في تلك الولايات وارتفاع عدد القتلى في قطاعات الجيش المرسلة لتأديب العصاة ولذلك أصبح اسم الجندية مرادفاً “للكولوريا”.

العشائر العربية والتجنيد:

عارضت العديد من العشائر العربية الانخراط في نظام التجنيد، وكانوا يمتنعون عن الحضور من أجل إجراء المعاينة للقرعة الشرعية.

واضطر موظفو ولايتي سورية وحلب مإلى بذل جهود كبيرة لإقناعهم، وكانوا يلجأون إلى رؤسائهم بالترغيب والتشويق.

وعندما أرادت الدولة العثماني إحصاء نفوس سكان لواء الكرك مثلما أحصت لواء حوران، انتفضل أهل الكرك والعشائر المحيطة بها على الدولة، وقابلوا قانون الخدمة العسكرية الإجبارية بالسخط والثورة، قبل أن تبدأ بتنفيذ هذا القانون، فاندلعت ثورة الكرك عام 1910م.

طبيعة الخدمة الإلزامية ومدتها:

اختلفت مدة الخدمة العسكرية من زمن لآخر، فبينما ورد في خط كلخانة بأن المدة العسكرية من 4 الى 5 سنوات، نجد أن مدتها قد ارتفعت إلى عشرين عاماً في قانون أخذ العسكر الصادر في عام 1886 والذي نظم التجنيد والقرعة الشرعية، وجاء في 120 مادة توزعت على ثمانية فصول.

وقد نصت المادة الرابعة من القانون على أن مدة الخدمة العسكرية عشرون سنة كاملة موزعة على النحو التالي:

1- الست سنوات الأولى من الخدمة الإلزامية تؤدى في السلك العسكري النظام مع الاحتياط.

2- أما الثماني سنوات التي تليها فمخصصة بالخدمة التي تؤدي في سلك الرديف.

3-السنوات الست الباقية تنحصر بالخدمة التي تؤدي في سلك المتحفظ.

واقتصرت الخدمة في الأعمال الفنية بـ اثنا عشر عاماً، وكانت مدة خدمتهم النظامية والاحتياطية ثماني سنوات ومدة خدمتهم في الرديف أربع سنوات فقط.

ثم ارتفعت إلى أكثر من ذلك في أواخر العهد العثماني، حيث بلغت مدتها خمس وعشرين عاماً، منها سنة تحت التدريب، وثلاث سنوات في الخدمة الفعلية تحت السلاح بالنسبة للمشاة، وأربع سنين بالنسبة للفرسان والمدفعية، ثم يمكث هؤلاء خمس سنوات في الاحتياط، وتسع سنوات في الرديف، وسبع سنوات في “المستحفظ” وبذلك تكون مدة خدمتهم 25 سنة.

الإعفاء من الجندية ودفع البدل:

نصت مواد قانون الأخذ عسكر الصادر في عام 1886 المواد 21 وحتى 45 على أن المستثنين من الخدمة العسكرية هي:

1- خدمة الحرم الشريف وخدمة مقامات الرسل والأولياء.

2- رعاة قرابين – أضاحي السلطان وكان عددهم 25 شخصاً.

3- الموالي الكرام وحكام الشرع الشريف، ومدرسو الدرس العام، ومشايخ الطرق من أصحاب الزوايا وأئمة المساجد وخطباء الجوامع.

4- أعفي من الخدمة ذوي الأمراض والعلل، وغير المتقدرين جسدياً.

5- كما أعفي وحيد أبويه، أو من كان متزوجاً من أجنبية، أو ضغيرة أو عجوز وليس لهن معين.

البدل النقدي:

حدد قانون الأخذ عسكر شروط قبول البدل النقدي الذي يدفع مقابل الإعفاء من الخدمة العسكرية النظامية.

واشترك القانون على دافعي البدل النقدي أن يؤدوا الخدمة العسكرية لمدة خمسة أشهر فقط في الموقع العسكري الأكثر قرباً إلى بلدهم، على أن يخبروا شعبه أخذ العسكر بأنهم يبتغون دفع البدل بعد سحب قرعتهم.

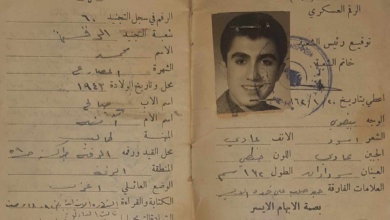

وكان يعطى المتدرب في نهاية الدورة – الخمسة أشهر- “تذكرة” أي شهادة إنهاء الخدمة، ثم ينقل بعدها إلى الرديف الاحتياطي.

وأما عن المبلغ المالي الذي يتوجب دفعه، فجاء في مواد القانون أن قيمة البدل هي خمسون ليرة عثمانية. ولم تكن قيمة هذا البدل ثابتة، بل كانت ترتفع أحياناً، كما جرى في أعقاب حوادث عام 1860، حين قرر فؤاد باشا تجنيد أهالي دمشق، وطلب من كل فرد لا يرغب أداء الخدمة العسكرية من ابناء التجار والأعيان أن يدفع عشرين ألف قرش- كنوع من العقوبة- لأن هذا المبلغ يعادل أربعة أمثال البدل العادي. ورغم ارتفاع المبلغ إلا أن عدد كبير من أبناء الأعيان دفعوا البدل حيث تجاوز عددهم مائتا شخص.

وكان هناك بدل آخر يستطيع ان يدفعه المكلف، وقيمته ثلاثين ليرة عثمانية يدفعها من أتم الخدمة الفعلية، واراد أن يتخلص من الخدمة في الرديف.

عقبات تنفيذ قانون الجندية:

لم يطبق قانون الجندية بشكل كامل لعدم وجود قيود مضبوطة للنفوس في ولايتي سورية وحلب، حيث لم تكن الدولة قد أحصت النفوس في جميع أنحاء ولاية سورية على سبيل المثال عند صدور قانون الأخذ عسكر.

ولذلك كانت الحكومة تضطر إلى الإعتماد على مشايخ ومخاتير القرى فيبعث هؤلاء بأولاد الفلاحين إلى الجندية، ويستبقون أولادهم أو من يرضون عنهم عند أهلهم.

وكان للشيخ اليد الطولى في هذا الأمر إذ كان موظفو دائرة التجنيد يغادرون دمشق إلى القرى ويحلون ضيوفاً على المشايخ، فيكرم هؤلاء وفادتهم، وبالتالي استطاع المشايخ التأثير على موظفي التجنيد ، كما حالت الرشوة وفساد الموظفين وأصحاب العصبيات والمتنفذون والأعيان دون التوسع في التجنيد.

التديب:

كان يتم توزيع الأفراد على معسكرات الجيش لبدء التدريب، وكانت أخبار ونتائج التدريب تنقل تباعاً إلى العاصمة الأستانة.

كما كانت من أهم فقرات التدريب وقبل إنتهاء التدريب اليومي هو الدعاء للسلطان.

عقوبة الفرار من الجندية:

تضمن الفصل الرابع من قانون الأخذ عسكر بيان المعاملة المقتضى اجراؤها بحق الذين يفرون من الخدمة العسكرية أو الذين يقصدون التخلص منها بإحدى الحيل.

ونصت المادة (60) على ضرورة اتخاذ عقوبات زجرية ضدهم وسوقهم قسراً إلى العسكرية، كما حرم القانون الذين لا يأتون لسحب القرعة في سنة ما، من جميع الحقوق الاستثنائية التي يستفيد منها غيرهم أو التي تصيب قرعتهم في السنة التالية، وتقيد أسماؤهم في الخدمة العسكرية قبل أسماء غيرهم، وكانت تعطى لهم نمراً وتعتبر خدمتهم من تاريخ حضورهم أو القيض عليهم حتى يستوفوا مدة الخدمة العسكرية.

وبموجب المادة (67) سيق إلى العسكرية كل من يتزوج بنتاً صغيرة في السابعة او الثامنة من العمر أو عجوزاً بقصد التخلص من الخدمة دون النظر إلى حالة زوجته التي ليس لها معين.

الإعانة العسكرية والأقليات الدينيية:

أصدرت الدولة مع حوادث عام 1860 نظاماً خاصاً باستيفاء الإعانة العسكرية من غير المسلمين، وجرى تعديل موعد تحصيل الإعانة من شهر أيلول إلى شهر آذار، وقسمت على عشرة أقساط تستوفى مثل “الويركو” تمامً، كما قامت الدولة بتوزيع أوراق ملونة على دافعي الإعانة العسكرية، وبينت فيها قيمة الإعامة المطلوبة من كل مكلف، وروعي في جباية الإعانة العسكرية ظروف جباية ضريبة “الويركو”.

هذه الإعانة كانت تدفع قبل إعلان الدستور عام 1908 غير المسلمين في سورية مقابل إعفائهم من الخدمة العسكرية، وأعفت الدولة منها رجال الدين والنساء والأطفال فيما دون الخامسة عشر والشيوخ فوق الخامس والسبعين والفقراء.

وتركت الدولة جباية الإعانة هذه لرؤساء الطوائف ولكن هؤلاء كانوا يتلكأون في تحصيلها ودفعها للدولة بانتظام.

وبعد إعلان الدستور عام 1908 دخل المسيحيون واليهود في السلك العسكري العثماني، وبلغ عددهم في الجيش الخامس عام 1910 نحو 556 رجلاً منهم 461 مسيحياً و95 يهودياً.

الخدمة في بداية الحرب:

في أيلول عام 1914 أصدرت قيادة الفيلق في دمشق تعليمات عسكرية تقضي بإطلاق سراح الأفراد الذين التحقوا بالقطعات العسكرية في بعض الحالات.

وتقضي التعليمات بعدم أخذ أفراد مواليد سنوات 306. 307. 308. 309 لأن رجالها غير واقفين على التعليمات العسكرية وأنه في خلال ورود هذه الأوامر كان قد وصل إلى دمشق عدد من هؤلاء الأفراد من بيروت وملحقاتها فأطلق سراحهم بعد أن تسلم كل واحد منهم ورقة تفيد سبب تسريحه.

انظر:

من الأرشيف العثماني 1897- مكتوب من المجندين الدروز إلى أبناء عمهم المنفيين في الأناضول

المراجع والهوامش:

(1). البارودي (فخري)، مذكرات فخري البارودي، الجزء الأول، صـ 98

(2). محمد عوض (عبد العزيز)، الإدارة العثمانية في سورية، صـ 147-152