قراءة في كتابمقالات

«سكة الترامواي: طريق الحداثة مر بدمشق».. كتاب يوثق صعود وأفول تجربة الحداثة في سورية

عمرو الملاّح – التاريخ السّوري المعاصر

عمرو الملاّح – التاريخ السّوري المعاصر

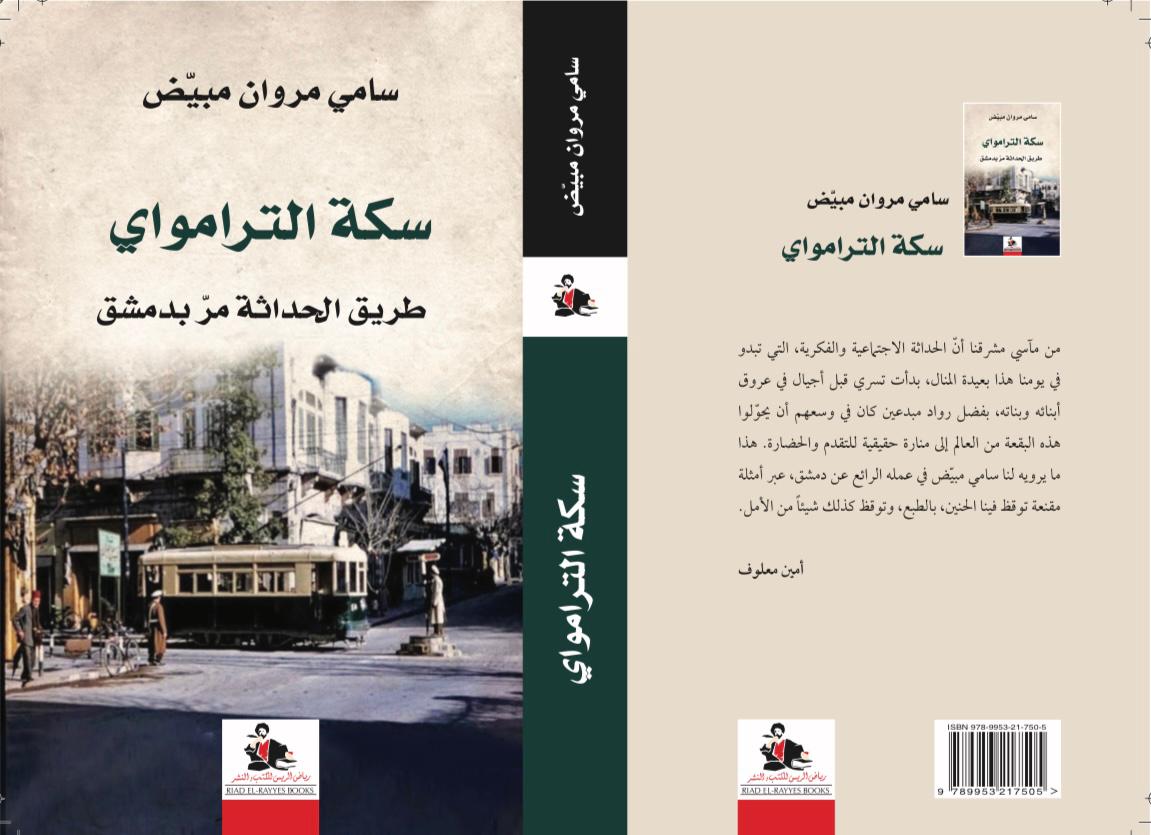

استأثر تاريخ مدن المشرق العربي، وخصوصاً بلاد الشام، وما شهدته من تحولات عميقة، وما لحق بها من تطورات متسارعة طالت كافة مجالات الحياة سواء كانت سياسية أو تقنية أو عمرانية أو اقتصادية أو اجتماعية أو فكرية صاحبت «الحداثة»، وأدواتها، ومفاهيمها، ووسائطها الوافدة من الغرب الأوروبي منذ منتصف القرن التاسع عشر، الذي يوصف بقرن التحولات الكونية الكبرى، باهتمام المؤرخين والدارسين. ويعد كتاب «سكّة الترامواي: طريق الحداثة مرّ بدمشق» الصادر عن «دار رياض نجيب الريّس» ببيروت مؤخراً (أيلول/ سبتمبر 2022) أحدث منجز بحثي للمؤرخ السوري سامي مبيّض في هذا الموضوع الحيوي، الذي اكتسبت دراسته زخماً متصاعداً في السنوات القليلة الماضية.

ولعل أهم ما يتميز به هذا الكتاب أنه يتضمن مراجعة نقدية شاملة لمقولة سائدة لدى العديد من الباحثين والدارسين مفادها أن دمشق لم تعرف الحداثة والعصرنة الحضرية إلا في ظل المرحلة «الكولونيالية»، التي تمثلت في الانتداب الفرنسي، متلمساً الإرهاصات الأولى لانتقال المجتمع الحضري في سوريا من القديم إلى الحديث، ومن التقليد إلى التجديد مع إطلاق حركة الإصلاحات العثمانية المعروفة بـ«التنظيمات» في أواسط القرن التاسع عشر، والتي تجلى ملمحها الأبرز في هبوب رياح التحديث والتغيير على بلاد الشام.

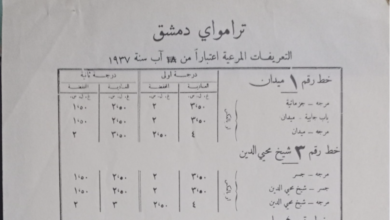

ويعزو مبيّض، المسكون بدمشق، السبب الكامن وراء اختياره «سكّة الترامواي» عنواناً لإصداره الجديد إلى نمط الحياة الحديثة ذات الطابع العصري، التي وُلدت في دمشق بفضل تزويدها إبان الحقبة العثمانية المتأخرة بشبكة نقل عام متطورة بمقاييس ذلك الزمان، ورفدها بمنظومة نقل جماعي حديث للركاب عبر إدخال حافلات «الترامواي» ابتداءً من عام 1907، والتي ظهرت خارج أسوار المدينة القديمة، وكانت سكتها في واقع الأمر هي طريق دمشق إلى الحداثة؛ إذ جعلت فكرة المدينة «المتروبولية- الحضرية» ممكنة.

فقد كان «الترامواي» هو السبب الرئيس في إيصال الكهرباء إلى دمشق، جنباً إلى جنب مع تحوله إلى شريان حيوي للتنظيم الحضري، الذي تجسدت معالمه باستحداث أحياء سكنية حديثة بأكملها خارج المدينة القديمة، والتي أخذت تظهر تباعاً على طرفي خط مسير حافلاته، بالتزامن مع إنشاء عدد من المدارس والمشافي الحديثة و«معهد الطب»، الذي شكّل نواة الجامعة السورية فيما بعد، وما واكب ذلك من تشييد عمائر حديثة زادت من أهمية مدينة دمشق، ووسعت خدماتها، وعززت بنيتها التحتية.

ولن يقتصر الدور المحوري الذي اضطلع به «الترامواي» في تنظيم دمشق – المدينة- على التوسع العمراني الذي تواصل زخمه وفق وتائر متسارعة في الحقبة ما بعد العثمانية وصولاً إلى فجر عهد الاستقلال مروراً بالعهدين الفيصلي والانتداب الفرنسي فحسب، وإنما سيتسع نطاقه أيضاً ليشمل التحولات الاجتماعية، والاقتصادية، والفكرية العميقة التي شهدتها المدينة طوال هذه العهود الحافلة بالأحداث الجسام التي ما تزال تلقي بظلالها على المشهد السوري المعاصر، على نحو ما تجلى في انتشار الصحف الجديدة، والصالونات الأدبية والمقاهي، والأندية والأحزاب السياسية التي حولت نفراً من الساسة الهواة وربما المبتدئين إلى نشطاء سياسيين، والمسارح، ودور السينما، مما ساهم في نشوء مجال عام استقطب عدداً محدوداً، ولكنه كان آخذاً في الازدياد، من أهالي مدينة دمشق والوافدين إليها على حد سواء، والذين خاضوا «معركة التغيير» في المجتمع السوري في الفترة الممتدة من نهايات القرن التاسع عشر وحتى منتصف القرن العشرين؛ وذلك بالتزامن مع تراجع الدور الذي اضطلع به المنتمون إلى «الطبقة الأرستقراطية» من أبناء الأعيان التنظيماتيين الذين كانوا يجمعون بين صفتي البيروقراطيين-الملاك الغائبين ممن كانوا رواد مشروع الحداثة في سوريا العثمانية، والذين سرعان ما حل محلهم بصورة تدريجية في مرحلة ما بين الحربين وما تلاها أبناء «الطبقة الوسطى البازغة» من المثقفين، والموظفين، وأصحاب المهن الحرة، والتجار متوسطي المستوى بوصفهم الحامل الاجتماعي لمشروع الحداثة والتغيير في الدولة السورية الوليدة.

ويبين مبيّض أن «معركة التغيير» تلك شُنّت يومئذ عمودياً وأفقياً على ثلاث جبهات بين ثلاثة مكونات اجتماعية: بين الشبان المتعلّمين وآبائهم المحافظين، بين الرجل والمرأة، بين العلمانيين ورجال الدين، وما أثارته من نقاشات محتدمة وأدت إليه من صراعات بشأن مجموعة متنوعة من القضايا تمحورت حول التجديد والتقليد، والتي انقسموا على أنفسهم حيالها بين فريقين أحدهما مؤيد والأخر معارض. وكان كل فريق منهما يستند إلى الحجج والمسوغات والمبررات التي تدعم موقفه، بصرف النظر عن مدى صوابيته، ويسعى لإقناع الرأي العام بها.

وإذ يستعيد مبيّض هذه المرحلة من تاريخ مدينته، سواء أكانت غائبة أم مغيبة، إنما يحيي أيضاً جزءاً من ذاكرتها التاريخية المنسية بأسلوب يمازج فيه بين منهج البحث العلمي الرصين وتدفق الرواية – السردية- ومتعتها، بعيداً عن اختزال ذلك الماضي القريب أو اختصاره في ثنائية معتادة بين النقد والذمّ، والمدح والتمجيد. فنراه يرصد «تجربة الحداثة» في سوريا انطلاقاً من دمشق ويحللها، بما لها وما عليها، بنجاحاتها وإخفاقاتها، بإنجازاتها وعثراتها، مبيناً حالة التفكك التي كانت تعتريها؛ إذ ظلت ذات طابع فردي وغير مترابطة، ولم ترق يوماً إلى مصاف مشروع وطني متكامل له بداية وأهداف مجتمعية واضحة الأبعاد والمعالم تتبناه الدولة السورية، التي أخذت تنوء تحت وطأة الانقلابات العسكرية منذ عام 1949.

وهكذا، وكما اقترن انطلاق قاطرة الحداثة بسكّة الترامواي، التي كانت تعد بمثابة تجربة فريدة من نوعها وشديدة الاستثناء والخصوصية لم تقتصر على دمشق العاصمة السياسية فحسب وإنما شملت حلب العاصمة التجارية والاقتصادية أيضاً، فسيقترن توقفها أيضاً بتوقف حافلات الترامواي وخروجها عن الخدمة بصورة نهائية واقتلاع سكتها في عام 1962. ومع القضاء على «ترامواي العاصمة»، كما يشير مبيّض، فقدت دمشق شريان حياتها القديم، ومعه شيء من روحها وذاكرتها. وكأن مصير الترام كان يُماثل مصير أولئك الشبان الحالمين الذين استقلوا حافلاته ذات مرة قبيل الحرب العظمى، وسكنوا في الأحياء الحديثة التي بدأت بالظهور حوله. فقد شاخوا جميعاً كما شاخ الترام، وأصبحوا عبئاً على الدولة وعلى السياسيين الجدد… مثل الترامواي.

يقدم سامي مبيّض أفقاً جديداً من آفاق البحث في واحد من أكثر الموضوعات الحيوية في يومنا هذا والتي لا تزال دراستها مفتوحة وتتطلب مزيدًا من البحث، مما يجعل كتابه هذا يعد مرجعاً يفيد منه المهتمون والباحثون والدارسون، بقدر ما يوفر لعامة القراء غير المتخصصين مدخلاً ميسراً لفهم تجربة الحداثة السورية وانتقالها من طور الصعود إلى طور الأفول.

انظر:

مبيض (سامي)، سكة الترامواي: طريق الحداثة مر بدمشق