مقالات

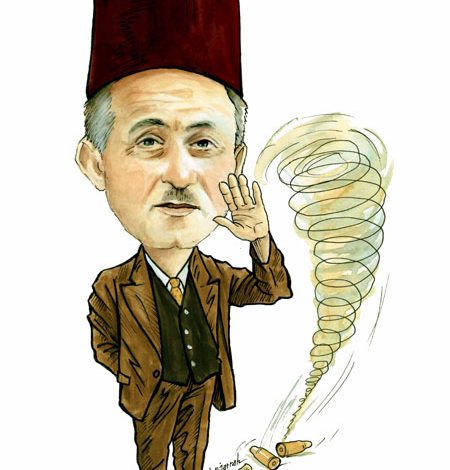

إبراهيم الجبين: عبدالرحمن الشهبندر.. أول العلمانيين المدافعين عن العروبة والإسلام

إبراهيم الجبين- صحيفة العرب اللندنية*

الزمان تموز- يوليو من العام 1920، والمكان قاعة الحكم في دمشق، اجتماع مجلس الوزراء مع الملك لمناقشة إنذار الجنرال غورو الذي طالب بتسليم دمشق، وقبول الانتداب الفرنسي، وتسريح الجيش السوري، والموافقة على احتلال القوات الفرنسية لمحطات سكك الحديد في رياق وحمص وحلب وحماه.

ـ الملك فيصل الأول ملك سوريا: “أنا أقول لك يا شهبندر أنا ابن رسول الله وسأوافق على شروط الجنرال غورو والقيادة الفرنسية”.

ـ الدكتور عبدالرحمن الشهبندر وزير الخارجية: “وأنا أقول لك.. أنا ابن هذا البلد.. ولن أوافق على تسليمها لا لغورو ولا لغيره…”.

بعد هذه الحادثة بسنوات قليلة.. “تبيّن من التحقيقات والمحاكمة أن الدكتور عبدالرحمن الشهبندر قد تآمر دوما وثار على جميع الحكومات التي قامت في سوريا.. وحيث أنه مهيّجٌ للثورة، وروحها، وأنه في جميع القرى التي ينتشر فيها التراخي، والانقطاع عن العمل الثوري، كان الشهبندر دوما هو الذي يسارع متعجلا ليهيّج الناس وليستمروا على الفتنة وعلى الحرب الأهلية.. كان في وسع ذكائه وطاقته وفعاليته أن يقدّم خدمات حقيقية إلى وطنه، ولكنه، ثائر غير قابل للإصلاح.. حكم عليه المجلس بالإعدام غيابا”.

كانت تلك الكلمات من نص الحكم بالإعدام الذي أصدره القاضي الفرنسي بحق عبدالرحمن الشهبندر، الذي لم تخسر سوريا والعرب زعيما قادرا على تغيير الأحداث وتحريك الشعوب العربية، إذ تم إبعاده عن المشهد وعن الحياة السياسية والتأثير، كما خسرت باغتياله.

كان قتل الشهبندر، أول جريمة اغتيال سياسي في الشرق تعمّد فيها مدبروها محو أثر الرجل وتنظيف الساحة من قوّته الكبيرة التي لم تكن سوى الكاريزما المدهشة والتي دفعت الصحافة والشخصيات السياسية في ذلك العصر إلى إطلاق لقب زعيم الأمة عليه، فكان الزعيم الشهبندر، الطبيب والمقاتل والسياسي والصحفي والخطيب المترحّل العلماني والعروبي أكبر تمثيل وتجلٍ للشخصية العربية المتمدنة التي حلمت بها النخب الشابة في الأربعين سنة الأولى من القرن العشرين.

تحت السن القانوني

ولد عبدالرحمن الشهبندر في 6 أكتوبرـ تشرين الأول 1879 في دمشق القديمة، في نطاق ما يعرف بخلف سور المدينة، أي في أزقّتها الأصيلة، لأسرة لا يُخفي اسمها عراقة مدنيتها، ولم يكمل عبدالرحمن عامه السادس حتى أصبح يتيما من الأب، فعاش في رعاية والدته، وكان من تلاميذ أستاذ النخبة السورية والعربية في تلك الأيام الأمير الشيخ طاهر الجزائري صاحب “حلقة دمشق الكبرى” التي كان يعقدها كل يوم جمعة بعد الصلاة في بيت رفيق العظم، ويحضرها كبار المفكرين والمصلحين، فكانت حلقة إصلاح ونقد للسلطنة العثمانية وبحث عن الهوية العربية التي كانت تواجه ما بدأ يعرف بهجوم التتريك.

بدأ تحدي الشهبندر في حارات دمشق وبيوتاتها ضدّ العثمانيين، فتم القبض عليه وحوكم وصدر الحكم بإعدامه ولكن القاضي التركي خفف العقوبة عنه نتيجة عدم بلوغه سن الرشد، بعد أن كتب مقالا في “المقطّم” المصرية ينتقد فيه السلطان العثماني شخصيا، وبعد أن وجّهت إليه تهمة الاشتراك في تأليف رسالة موضوعها “الفقه والتصوف”، وكانت أمه قد أرسلته سابقا لدراسة الطب في بيروت في الجامعة الأميركية، ولكنه كان يترك الدراسة ويعود إلى دمشق ليعمل على تأسيس ما عرف وقتها بالجمعيات “نواة الأحزاب السياسية” فعاد إلى بيروت بعد إطلاق سراحه إلى الجامعة الأميركية عام 1902 لإكمال الدراسة، ليتخرّج منها في العام 1904، فاختارته الجامعة أستاذا فيها وطبيبا لطلابها، فكان من طلابه الشاعر الفلسطيني إبراهيم طوقان أكثر المتأثرين بفكر الشهبندر.

رجع الشهبندر إلى دمشق في العام 1908 وبدأ بالدعوة إلى الانفصال عن الدولة العثمانية، منتميا إلى جمعية الاتحاد والترقي، ولكنه ابتعد عنها سريعا نتيجة تطوّر فكره العربي وبحثه المستمر عن كيان سياسي يجمع كلمة العرب، وانتقل إلى التحالف مع الغرب لاعبا على التناقض القائم ما بين الأتراك العثمانيين والدول الغربية..

انتقل عبدالرحمن الشهبندر إلى بغداد، هاربا من جمال باشا الذي أطلق عليه السوريون لقب “جمال باشا السفاح” وزير الحربية وقائد الجيش العثماني الرابع، والذي قام بإعدام عدد من الشخصيات الوطنية السورية بتهمة التعاون مع السفارات الغربية في دمشق وبيروت، بعد أن قدّمت تلك السفارات ذاتها قوائم بأسماء من تواصلت معهم في صفقة مع الحاكم العسكري التركي، أخلت البلاد من رجالاتها، ومن بغداد انتقل الشهبندر إلى الهند ثم إلى مصر، وفيها بدأت رحلة الخطابة في حياة الشهبندر مشهّراً بجرائم جمال باشا، حيث تولى تحرير جريدة “الكوكب” التي أسّسها البريطانيون في مصر، ثم قدم استقالته منها خطيا إلى “الجنرال البريطاني كلايتون” بعد أن اكتشف نوايا المخابرات البريطانية في مشروعها، وكان الدكتور عبدالرحمن الشهبندر العقل المدبّر لما عرف بـ “عهد السبعة” والذي عقده مع ستة من السياسيين السوريين من جهة ومع بريطانيا من جهة أخرى، ويقضي بأن كل بلاد عربية يفتحها الجيش العربي تبقى عربية مستقلة، وأعلن صراحة الدعوة إلى التعاون مع الإنكليز في الحرب العالمية الأولى، ضد الجيش العثماني، ودعا إلى التطوع في جيش الشريف الحسين بن علي، ثم عاد إلى دمشق مع دخول الأمير فيصل بن الحسين وتنصيبه ملكا على سوريا في العام 1918.

وفي العام 1919 قرّر الرئيس الأميركي تشكيل لجنة من الكونغرس لتقصي الحقائق، ولمعرفة ما الذي يجب على أميركا فعله تجاه سوريا، التي يطالب شعبها بالحرية والاستقلال، وقد اختار ولسون لرئاسة هذه اللجنة هنري كينغ، وتشارلز كراين، وهو رجل أعمال من شيكاغو. وبعد أن طافت هذه اللجنة في مختلف المدن السورية “ومنها مدن فلسطين” ما بين 10 حزيران و21 تموز وضعت تقريرا أعلنت فيه أن الكثرة المطلقة من العرب تطالب بدولة سورية مستقلة استقلالا كاملا، وترفض فكرة إنشاء وطن قومي لليهود في فلسطين. وأنه على الولايات المتحدة ألا تتدخل في الشأن السوري!

وأوجزت اللجنة توصيات حسّاسة ولافتة منها: وجوب تحديد الهجرة اليهودية إلى فلسطين والعدول نهائياً عن الخطة التي ترمي إلى جعلها دولة يهودية، وكذلك، ضم فلسطين إلى دولة سوريا المتحدة لتكون قسماً منها شأنها في ذلك شأن الأقسام الأخرى، ووضع الأماكن المقدسة في فلسطين تحت إدارة لجنة دولية دينية تشرف عليها الدولة المنتدبة وعصبة الأمم ويمثل اليهود فيها عضو واحد، وقوبل تقرير اللجنة بمعارضة شديدة من فرنسا وبريطانيا والحركة الصهيونية، وأما الرئيس الأميركي ولسون الذي كان من أشد المتحمسين في مؤتمر الصلح لإرسال لجنة فقد قابل هو الأخر التقرير بعدم اكتراث. ويعزو بعض المؤرخين هذا التحول في الموقف الأميركي إلى الضغوط الصهيونية التي تعرض لها ولسون، ولذلك ظل تقرير اللجنة طي الخفاء أكثر من ثلاث سنوات حتى أذن الرئيس الأميركي ولسون بإذاعته في كانون الأول 1922.

وكان الشهبندر، أكثر الشخصيات الوطنية السورية قربا من كراين، ورافقه في جولاته، وزودّه بالمعلومات بما فيها تفاصيل تتعلق بالأمراض والأوبئة التي انتشرت في سوريا بسبب الفقر والأوضاع السياسية، وقد طالبه صراحة بتنفيذ الوعد الذي تم توقيعه مع البريطانيين والتزام الولايات المتحدة بحماية الشعوب المضطهدة في العالم، وحين أذيع تقرير كراين في العام 1922، قرّر الفرنسيون محاسبة الشهبندر على دوره فيه، فألقوا القبض عليه، وحكم عليه بالسجن لمدة عشرين عاماً، والنفي إلى بيت الدين “في لبنان”، ثم إلى جزيرة أرواد السورية في البحر المتوسط، وبعد أقل من سنتين قضاهما في السجون، صدر الأمر بإطلاق سراحه، فسافر في رحلة طويلة لشرح القضية السورية أخذته إلى أوروبا وأميركا.

قبل ذلك وفي شهر أيار- مايو1920، كان هاشم الأتاسي قد شكّل حكومته، وكلّف الدكتور عبدالرحمن الشهبندر بحقيبة وزارة الخارجية، إلى جانب صديق عمره يوسف العظمة وزير الحربية الذي استقال واختار بعد شهرين من ذلك التاريخ، الذهاب إلى القتال وحده في معركة ميسلون معلنا أنه: “لا يجب أن يدخل الفرنسيون دمشق دون أن نقاتل دفاعا عنها حتى لو خسرنا الحرب” فقتل هناك، ودخل الجيش الفرنسي دمشق فعلاً، وخلع الجنرال غورو الملك فيصل عن عرش سوريا، وذهب إلى زيارة ضريح صلاح الدين أيوبي حيث وقف واضعاً رجله على القبر وقال الكلمة التي اشتهرت طويلاً بعدها ولا بدّ من التذكير بها كل مرة: ” ها قد عدنا يا صلاح الدين”، فعاد الشهبندر أيضا ولكن إلى الاختفاء من جديد، فغادر دمشق ولكنه عاد إليها بعد سنة.

باغتيال الشهبندر تم إخلاء الساحة العربية من زعامة كبرى شديدة التأثير في المجتمعات وتم إحلال العسكر وأهل السمع والطاعة في المراكز القيادية

الثورة السورية الأولى

بعد عودته من الرحلة إلى الغرب، شكل الشهبندر حزبه السياسي الرسمي الذي سمّاه “حزب الشعب” في تموزـ يوليو من العام 1924 وتولى رئاسته، وأخذ الشهبندر يعمل من جديد في تنظيم العمل السياسي، ويدعو إلى الوحدة العربية، ويطالب بإلغاء الانتداب وإقامة جمهورية سورية في نطاق الاتحاد مع جميع البلدان العربية المستقلة.

وانتبه الدكتور الشهبندر إلى أوضاع جبل الدروز جنوب سوريا، فانطلق إليه، موطدا علاقته مع زعيم الجبل سلطان باشا الأطرش. ومن هناك أعلنت الثورة السورية الكبرى، بقيادة سلطان باشا وببيان كان عبدالرحمن الشهبندر هو من كتبه بيده، في العام 1925، بعد أن قرّر القتال مع الثوار في المنطقة. وكان أكثر المقاتلين شهرة فحين تهدأ المعارك، كان الشهبندر يشاهد وهو يهتم بمعالجة الجرحى من العرب السوريين والفرنسيين في الوقت ذاته. ولكن الفرنسيين أرغموا الثورة على التقهقر إلى الجنوب أكثر فانتقل الطبيب الشهبندر والقائد سلطان باشا الأطرش إلى منطقة الأزرق، ومن الأزرق غادر الشهيندر إلى العراق من جديد ومن ثم إلى مصر، واستقر في القاهرة عشرة أعوام، بعد أن حكمت عليه السلطة الفرنسية بالإعدام، وكان خلالها يعمل للقضية العربية بالتعاون مع اللجنة التنفيذية للمؤتمر السوري الفلسطيني بالإضافة إلى ممارسته مهنة الطب.

بتوقيع معاهدة العام 1936 في باريس، بين الوفد السوري والفرنسيين، ألغيت أحكام الإعدام وقرارات النفي، فعاد عبدالرحمن الشهبندر إلى دمشق في الحادي عشر من أيارـ مايو من العام 1937، ولكنه عاد ليهاجم الاتفاقية في كل مكان، بعد أن قوبل باستقبال ضخم خرجت فيه الآلاف لاستقباله، طاف بعدها في كل المدن السورية يندّد بالتفاوض مع الفرنسيين، ويدعو إلى كل أشكال الاحتجاج على الاحتلال، بما في ذلك الإضرابات والمقاطعة والمظاهرات. فانقسم الشعب بسبب موقف الدكتور الشهبندر الحاد إلى قسمين، قسم أيّد المعاهدة وما عرفت بالكتلة الوطنية “بقيادة هاشم الأتاسي”، وقسم أيّد الدكتور الشهبندر الرافض لكل أشكال التفاوض مع المستبدين والمجرمين، كما كان يقول. كتب ظافر القاسمي عن تلك الفترة يقول: “وتتابعت الحفلات للزعيم، وأخذ يلقي في كل يوم خطاباً، أو خطباً جديدة الموضوع، جديدة الألفاظ، حسبته وهو يتحدث وكأنه يقرأ من كتاب، أما في خطبه فحسبته يعبّ من بحر لا ساحل له، ألقى أربعين خطاباً في واحد وعشرين يوماً متتابعة، فلم يحص عليه المحصون فيها كلها لحنة واحدة، ولم يجدوا فكرة واحدة معادة، ولا رأياً مكرراً، كان في ذلك آية الله في خلقه”.

وبقي ثلاث سنوات في دمشق يقود المظاهرات ويحرّض على الفرنسيين وعلى مبدأ التفاوض، حتى دخل إلى عيادته في بناء الشنواني في حي الشعلان بدمشق مجموعة من الفقراء طالبين المساعدة الطبية العاجلة لواحدٍ منهم، وحين انشغل الدكتور عبدالرحمن الشهبندر بمداواته أطلق عليه النار واحد منهم وهو ” أحمد عصاصة” فقتله برصاصة في الرأس في صباح يوم السادس من تموز ـ يوليو من العام 1940.

من قتل الشهبندر؟

اهتزّت سوريا لاغتيال الشهبندر، وخرجت سيول البشر في جنازته، ودفن إلى جوار قبر صلاح الدين الأيوبي، قرب الجامع الأموي الكبير، وتم توجيه التهمة إلى السياسيين الذين وقّعوا الاتفاقية مع الفرنسيين، “سعدالله الجابري، ولطفي الحفار، وجميل مردم بك” فهربوا خارج البلاد، وكتبت جريدة الزمان العراقية في عددها 943 بتاريخ 21 تشرين الأول من العام 1940 “يبدو مما كتب في الصحف المحلية أن هؤلاء (المقصود سعدالله الجابري وجميل مردم بك ولطفي الحفار) علموا بالمؤامرة الفرنسية المدبرة فسافروا دون ترخيص أو سماح من سلطات الانتداب في سوريا”، ولكن الأمر رتّب بعد ذلك على نحو مختلف، بعد عدة أشهر، فقد اعترفت مجموعة بأنها نفّذت حكم الله في عبدالرحمن الشهبندر، بعد أن تهجّم على الإسلام، فحكمت عليهم المحكمة بالإعدام.

ولم يثبت تهجّم الشهبندر على الإسلام، وهو الذي كان انتقلت أقواله وكتاباته واصفة العلاقة مع الدين بالشكل التالي: ” إن العقيدة لا تكون عقيدة إلا إذا كانت مخلصة لله”. وأيضا “الإسلام رجاء، والقنوط ليس من ديننا” و”من يوجه نفسه إلى الله، ويصلي بقلب ملؤه الإيمان، لا يجوز له أن يقنط، و إن أعظم مواقفي، وأحبها إليّ، وأرضاها عندي، وأبعثها للسكينة في جوانب نفسي، موقفي للصلاة بين يدي الله”. فكان من السهل توجيه التهمة إلى متطرفين مسلمين لإبعاد الأنظار عن غيرهم، ولكن التحقيقات التي ما تزال مفتوحة حتى اللحظة في ملف اغتيال الشهبندر، ما تزال تثير الكثير من الشبهات والظن، ومن تلك الشبهات وجود أحد الضباط اللبنانيين المنخرطين في الجيش الفرنسي من آل الجميّل في دمشق، وتكليفه بملف التخلّص من عبدالرحمن الشهبندر بأية طريقة، علاوة على الرغبة بتبريد الجبهة السورية ما دام التفاوض هو الحل الذي توصلت إليه سلطات الاحتلال مع نخبة من السياسيين فلا ضرورة لوجود صوت مزعجٍ قادر على التأثير.

كان الشهبندر عقل الثورة السورية والمجتمع السوري، واصل عمله بلا توقّف منذ بدايات القرن، ولم يترك مجالاً لمحاولة التنوير والتأثير لم يطرق بابه، فقد عمل في الطب والسياسة والصحافة والتدريس والترجمة وجمع مقالاته في كتاب نشر بعنوان “القضايا العربية الكبرى”، وكتاب “مذكرات الشهبندر”، وباغتياله في لحظة تقاطع تاريخية هامّة في تاريخ الشرق، فتح الباب لظهور شخصيات في المراكز المدنية العربية، استثمرت التفكير العربي الداعي لهوية جامعة، وغيّرت توجّه الفكر العلماني ودفعته باتجاه الصدام مع الإسلام والمجتمعات في الوقت ذاته، وبقي من الشهبندر اليوم إرث فكري كبير في فن الزعامة والنضال الوطني وساحة وادعة في قلب دمشق تحمل اسم “ساحة الشهبندر”.

*نشر المقال في العدد 9395 في صحيفة العرب اللندنية الصادرة بتاريخ 30-11-2013