محمد تركي الربيعو- القدس العربي 31 / 3 /2018

الكتابة عن تاريخ سوريا في خمسينيات وستينيات القرن المنصرم، تعد من المواضيع التي لم تحظ بالبحث الكافي في العقود الثلاثة الماضية.

هذا على الرغم من أن أي متابعة دقيقة لحقل الدراسات الغربية حول سوريا، قد تكشف عن مفارقة جديرة بالاهتمام، تتعلق بالدراسات الجادة التي كانت تُنجز في تلك الفترة في سوريا حيال التحولات المدينية والريفية التي كان عدد من المدن السورية يعيشها. وربما يكفي أن نشير في هذا السياق، إلى الفصل الثالث من كتاب رايموند هينوش «السلطة الشمولية وتشكيل الدولة في سوريا البعث: الجيش والحزب والفلاح»، والذي تُرجم إلى العربية تحت عنوان «تشكيل الدولة الشمولية في سورية البعث»، إذ يُلاحظ في هذا الفصل اعتماد هينوش (عميد الدراسات السورية في الغرب)، في سياق تطرقه لموضوع تآكل الأسس الريفية، على عدد لا بأس به من الدراسات التي أعدّها بعض الباحثين الغربيين في بعض القرى التابعة لمدينتي حلب ودير الزور.

وكما يبدو فقد بقي البحث حول سوريا قائما، ولكن بشكل خجول إذا ما قورن بباقي دول الشرق الأوسط، ولكن الإشكال في هذا الجانب هو أننا لا نستطيع الجزم إن كان هذا قد جاء في سياق موجة اهتمام بالبحث حول سوريا في تلك الفترة، وإن كانت موجة؟ فما هي الفترة التي أخذ يتراجع فيها هذا الاهتمام.

ولعل الإجابة عن هذا السؤال تتطلب إعداد بيبيلوغرافيا حول ما كُتب عن سوريا من فترة الخمسينيات إلى منتصف السبعينيات أو نهايتها. ومن ثم بعد عودة الاهتمام في سوريا في فترة التسعينيات وبداية الألفية الجديدة، وبروز أسماء عديدة في هذا الحقل مثل توماس بيريه، وستيفن هايدمان، وكريستا سلامندرا، وتييري بواسيه وغيرها من الأسماء المهمة، نجد أن فترة الثمانينيات تعد بمثابة فجوة بين الحقبتين فيما يتعلق بالاهتمام البحثي الغربي في سوريا، باستثناء ربما دراسات ميشيل سورا، والتي تعد استثنائية؛ ليس فقط لمحاولتها البحث في العصبيات المكونة للسلطة في سوريا، بل في الأدوات والأجندات البحثية الجديدة التي أخذ يطرحها سورا حول تكوين المدينة في سوريا.

ولكن بالعودة إلى فترة الخمسينيات والسيتينات، وتراجع الاهتمام بتاريخ هذه الفترة بعد الثمانينيات، فإنه من الملاحظ أن كتب المذكرات غدت المرجع الوحيد أحيانا لدراسة تاريخ تلك الفترة، خاصة وأن الظروف الأمنية، وهروب الباحثين الغربيين إلى مدن أخرى لإكمال دراساتهم حول الشرق الأوسط، ولا سيما إلى القاهرة؛ بالإضافة إلى المدى الأيديولوجي اليساري في المنطقة، قد ساهم في تراجع الاهتمام بفترة الخمسينيات، وانعدام فرصة تحقيق تراكم من الدراسات والكتب والأبحاث حول تلك الفترة. مما فرض على الباحثين والقرّاء العودة إلى مذكرات بعض السياسيين، وهي مذكرات لم يكن الحصول عليها متاحا بسهولة، كما أن بعضها مُنع في سوريا لفترات طويلة.

وربما تعدُّ مذكرات الطبيب البعثي السوري سامي الجندي، من بين المذكرات التي حظيت باهتمام كبير لدى جل الباحثين الغربيين مثل بطاطو، وهينوش، وسورا وغيرها من الأسماء. فقد كان الرجل شاهدا على لحظات مفصلية في تاريخ الحزب، والحياة السياسية السورية منذ الخمسينيات إلى نهاية السبعينيات، والتي شهدت صراعا عسكريا بين فريق أمين الحافظ وفريق صلاح جديد، وانتهت بانقلاب الفريق الأخير وتسلّمه الحكم، وهو انقلاب شكل البداية الأساسية لما عرفته سوريا لاحقا.

ويمكن القول أن أممية مذكرات الجندي تكمن في تقديمها قراءة مغايرة لبعض الأحداث من خلال طرح ثلاث صور أساسية:

الاولى، تتعلق بأساطير التأسيس، والتي نعني بها هنا تأسيس حزب البعث. إذ يُلاحظ في هذا السياق، أن طقوس البعث في الاجتماعات الحزبية، لم تكن تختلف عن طقوس الجماعات الدينية رغم ادّعاء التقدمية. ولعل هذه الملاحظة تتقاطع مع ما أشار إليه بعض الباحثين في الأنتربولوجيا السياسية حول أن سلوك الجماعات السياسية، كثيرا ما يستند على طقوس مشابهة للطقوس الدينية، وهو ما أشار إليه عبد الله حمودي في سياق قراءته للخطاطة الثقافية الثاوية في حياة السلطوية العربية؛ ومع اختلافنا مع هذه القراءة البنيوية أحيانا كثيرة، فإن في مذكرات الجندي ما يشير إلى شيء قريب من خطاطة الشيخ والمريد التي أشار إليها حمودي. فمثلا يكثّف الجندي في صورة رمزية طريقة العلاقة بين زكي الارسوزي وأعضاء حزبه، لدرجة يشعرنا وكأننا في زاوية صوفية «لقد اشترينا كرسيا عاليا للأستاذ وكراسي واطئة كلها من القش للأعضاء».

وفي سياق التأسيس أيضا، نعثر في مذكرات الجندي على رواية جديدة أكثر وضوحا حول ملابسات مؤسسي هذا الحزب. خاصة وأن السرديات المتأخرة حاولت نسب هذا التأسيس إلى زكي الأرسوزي. وهو سلوك مقصود كما يرى الجندي.

وفي هذا الشأن يروي تفاصيل أخرى جديرة بالاهتمام؛ إذ وبينما كان الجندي يعمل مع الأرسوزي داخل حلقة مؤلفة من 12 شخصا باسم البعث العربي، وصلهم بيان ممهور أيضا باسم البعث، وهنا ظن الأرسوزي للوهلة الأولى أن الهدف من تشابه الأسماء بين تنظيمه وبين هذا التنظيم «دسائس الاستعمار… إنه يقطع علينا الطريق إلى الشعب بحركة تحمل اسمنا نفسه» ص30. بيد أنه تبين لاحقا أن من يقف وراء الاسم والبيان هو ميشيل عفلق وصلاح الدين البيطار، وأنهما أيضا لم يعلما بوجود تنظيم بهذا الاسم. وبالتــــــالي يكشف لنا أن البعث الذي أسسه الأرسوزي يختلف عن البعــــث الذي حكم لاحقا وكان من تأسيس عفلق والبيطار.

ولعل التركيز على هذه الحادثة، هو الذي عزّز من تحول هذا الكتاب إلى كتاب إشكالي في سوريا، خاصة وأن من تبقى وحكم من البعث بعد 1966، وتحديدا فريق صلاح جديد، حاول مرارا وتكرارا التلاعب برواية التأسيس للتأكيد على أن زكي الأرسوزي هو المؤسس، في حين يحاول الجندي نقض هذه الرؤية، على الرغم من أنه كان من المحسوبين في البداية على تنظيم الأرسوزي.

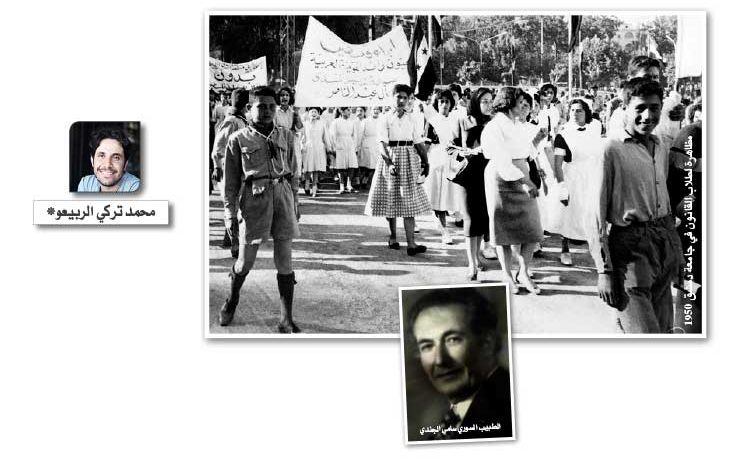

أما الصورة الثانية: فتتعلق بعلاقة البعث بالفضاء الحضري لمدينة دمشق؛ إذ يرى الجندي أن البعث في سوريا لم يكن قادرا على النفاذ إلى داخل الفضاء العام للمدينة والتأثير فيه؛ فمثلا كان جل المنتسبين للحزب في دمشق، من العناصر الشابة الذين يعودون بأرومتهم إلى الريف السوري، في حين بقي وجود الحزب في دمشق ضعيفا. ويعزو الجندي هذا السبب إلى فشل البعث في فهم تركيبة المجتمع الدمشقي، وطبيعة القوى التي تتحكم بالتفاعلات اليومية، مما جعل من البعث منبوذا داخل هذه المدينة لصالح حزب الشعب، الإخوان المسلمين مثلا.

كما يشير إلى الدور الاساسي الذي لعبه البعثيون على مستوى إعادة تنظيم الفضاء الحضري داخل العاصمة دمشق، فيذكر في هذا الجانب أنه «بدأت قوافل القرويين تترك القرى من السهول والجبال إلى دمشق، كما طغت القاف المقلقة على شوارعها ومقاهيها وغرف الانتظار في الوزارات»ص137.

وهنا يمكن القول أن هذا التغير كان البداية لما عرفته مدينة دمشق لاحقا، من نزوح ريفي من إدلب والساحل السوري، وتشكّل بعض الأحياء الهامشية. إلا أن هذا النزوح لم يؤثر على النشاطات الاقتصادية التقليدية المتمثلة في التجارة والانتاج الحرفي، فقد بقي التجار السنة، كما بينت سلوى اسماعيل في عملها الميداني حول الاقتصاد الحضري بدمشق، هم المسيطرون على قطاعات السوق، بينما لم يندمج المهاجرون إلا كعمال يوميين، أو من خلال العمل في مؤسسات الدولة.

وبالوصول إلى الصورة الثالثة، فهي تتعلق بالتغير الذي طرأ على مهن اللاعبين داخل الحزب. ففي البداية كان الأطباء والمعلمون الأكثر تأثيرا ودورا داخل صفوف الحزب؛ بيد أن هذه العلاقة تغيّرت لاحقا ليغدو العسكر والتكنوقراط، أكثر نفوذا وسيطرة.

وربما يكشف هذا التصوير لتغير مواصفات الانتماءات المهنية للقاعدة والفاعلين في البعث، عن العلاقة بين ثلاثية السياسي والاجتماعي والمهني في تاريخ سوريا خلال تلك الفترة؛ التي كانت محل دراسة قبل سنوات من قبل السوسيولوجية الفرنسية اليزابيت لونغنيس في كتابها حول «المهن العليا ودورها في السياق الاجتماعي»، إذ تُشير في سياق تتبّعها لتاريخ علاقة المهن بالسياسة خلال المئة سنة الأخيرة، إلى أن انخراط الاطباء في السياسة كان مبكرا، وأن طبيعة مهنتهم كانت تفرض عليهم الاستماع للسكان، مما خلق علاقة أكثر قربا بينهم وبين شرائح المجتمع. في حين أن سلطة المهندسين والعسكريين كانت تقع ضمن مجال التنظيم والبيروقراطية، وأبعد قليلا عن الاحتكاك المباشر بالسكان. ولذلك ترى لونغنيس أن تصاعد السلطوية في حزب البعث ولاحقا في السلطة قد ترافق مع تزايد سيطرة قيادات من خلفيات تكنوقراطية على السلطات التنفيذية وعلى قيادات البعث؛ وكأنه بانتقال الحكم من الأطباء (سامي الجندي) إلى التكنوقراط، أصبح المُنتظر من الأخير كفاءات تقنية أكثر منها اجتماعية، وهو ما أخذ يعني وفقا للجندي موت البعث، وبداية انحلال لقواعده الاجتماعية.