يُعتبر السير ماكس فون أوبنهايم واحدا من الشخصيات الألمانية الفريدة التي عرفها العالم العربي والإسلامي في القرنين التاسع عشر والعشرين. فالرجل الذي بدأ حياته في دراسة القانون في جامعة برلين، سرعان ما قرر وهو في عمر الـ23 أن يندفع باتجاه الاهتمام بالتاريخ القديم والأنثربولوجيا، ما جعل منه لاحقا عالما ضليعا في الثقافات المتنوعة، خاصة في ما يتعلق بثقافة العرب وتاريخهم. وقد تحوّل أوبنهايم إلى شخصية إشكالية في بدايات الحرب العالمية الأولى 1914، إذ استُدعِي من قبل وزارة الخارجية الألمانية، وهناك قدّم مذكرة حول الثورة في العالم الإسلامي، واقترح آنذاك أن يقوم السياسيون الألمان باقناع السلطان العثماني، بوصفه خليفة المسلمين، بإعلان «الجهاد» داخل المستعمرات التي كانت تسيطر عليها دول الحلفاء (خاصة في الهند). وقد ساهم هذا الدور الذي لعبة أوبنهايم في تشكيل صورة عن الرجل بوصفه عميلا للمخابرات الألمانية، لكن ما يلفت النظر في هذا الأمر، هو أن أوبنهايم وفي سياق تقديمه لدراسات واستشارات لصالح وزارة الخارجية، قدّم دراسات أثنوغرافية ووصفية حول ولايات الإمبراطورية العثمانية في نهايات القرن التاسع عشر وبدايات القرن العشرين، تجاوزت النزعة السياسية، من خلال محاولتها التأسيس لجهود غنية في معرفة المنطقة وتاريخ الإسلام وتاريخ العديد من القوى الاجتماعية، التي تواجدت في تلك الفترة، ونذكر هنا على سبيل المثال مجلداته الخمسة «البدو» التي أعدّها لرسم خريطة عن توزع القبائل العربية في الولايات العثمانية، في سياق خطة لتزويد هذه القبائل بأسلحة لمواجهة قوات التحالف، بيد أن هذه المجلدات سرعان ما باتت بمثابة أهم المرجعيات التي تصف عادات البدو وقيمهم وثقافتهم اليومية، بالإضافة إلى أننا نعثر في هذه المجلدات على صور نادرة لشيوخ بعض القبائل في تلك الفترة، أضف إلى ذلك ذكر أرقام دقيقة عن تعداد أفراد كل قبيلة (أعداد الخيم في كل قبيلة).

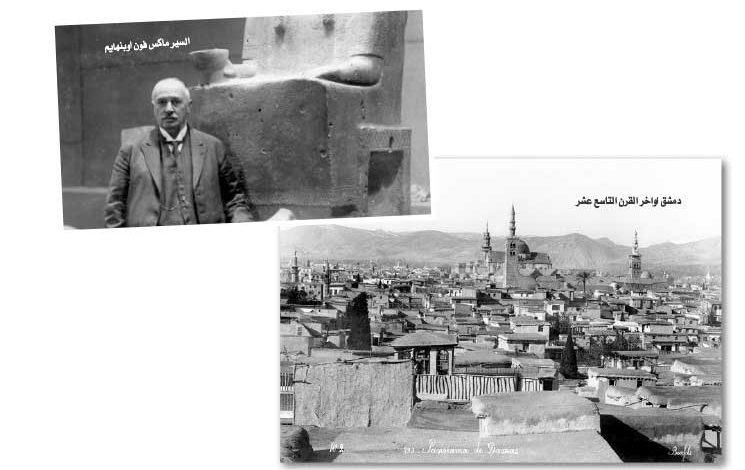

وكان أوبنهايم قبل رحلته ودوره السياسي في القاهرة، قد زار في نهاية القرن التاسع عشر (1892ـ 1893) عددا من المدن السورية مثل، دمشق وحلب وتدمر، ثم سجّل رحلته هذه في كتاب صدر بالعربية عن دار الوراق اللندنية بعنوان «من البحر المتوسط إلى الخليج»، رصد من خلاله ما كانت تشهده مدينة دمشق وباقي المدن التي زارها على مستوى الحياة اليومية والعمران واللباس، وحتى على مستوى وصف أنواع حيوانات المدينة. ولم يمنعه وصفه هذا، في مرات عديدة، من أبداء مواقف سلبية تجاه ما كان يراه تأثرا محليا بالأفكار الأوروبية.

فعلى مستوى مدينة دمشق، يرسم لنا أوبنهايم صورة عن التحولات العمرانية وعلاقة هذه التحولات بالتطورات الاجتماعية والسياسية، التي كانت الإمبراطورية العثمانية تشهدها في تلك الفترة. فـ»البيوت القديمة في المدينة التي يُسمح للغرباء بكل لطف الاطلاع عليها، لا تزال تذكّر المشاهد بفن البناء المحلي القديم، على الرغم من أن أقدم البيوت لا يزيد عمرها على أرجح الظن على مئتي عام». وبعد أن يصف لنا بدقة شكل هذه البيوت وتقسيماتها، وما تحتويه غرف المنزل من أثاث وزينة ورسومات، يلفت نظرنا إلى تطور معماري رمزي وجديد على مستوى شكل المنزل الدمشقي التقليدي. ففي السابق كانت البيوت التقليدية لا تحتوي على نوافذ من الجهة الخارجية، بالشكل الذي يحمي البيت ـ وفقا لرأيه- من غبار الشارع وضجيجه. فقط في بعض الأحيان توجد فتحات صغيرة في النصف الأعلى من الجدران الموجهة للشارع. لكن ما أقلق أوبنهايم هو أن طريقة البناء القديمة هذه أخذت تتراجع أمام أسلوب البناء الأوروبي الخالي من الذوق الجمالي، و»يبدو أن البيوت الحديثة لم يبق فيها من الطراز القديم سوى الفسحة الداخلية ومنذ فترة طويلة من الزمن تم التخلي عن خاصية رئيسية في البيوت القديمة وهي عدم فتح نوافذ عبر الشارع. إذ أصبح الشيء السائد اليوم هو العكس تماما، أي فتح أكبر عدد ممكن من النوافذ في الجهة المواجهة للشارع». ولعلنا لو قاطعنا بين وصف أوبنهايم الدقيق لهذا التغير، مع بعض الدراسات التاريخية الجديدة حول عمران المدينة، سنجد أنه بالفعل كان هناك تحول على مستوى الواجهات أو الشكل الخارجي للبيوت في القرن التاسع عشر، مقارنة بالقرنين السابع والثامن عشر. هذا التحول كان يعكس فترة الإصلاحات والتنظيمات العثمانية، التي أخذت تفرز نخبا مدينية جديدة سعت إلى التعبير عن مكانتها وهوياتها الحداثوية الجديدة عبر الواجهات.

فواجهات البيوت في السابق، كانت عبارة عن جدران عالية خالية من أي تزيينات أو عناصر زخرفية، وكثيرا ما شكّل باب الدار الفتحة الوحيدة ضمن هذه الواجهة، وإن وجدت هذه النوافذ، فإنها غالبا ما تقع على ارتفاع عال وتزود بخص أو غلق خشبي يمنع الرؤية إلى الداخل، ولذلك لم يكن من الممكن للمار أمام البيت من الخارج التفريق بين بيت بسيط وآخر فخم، إذ لم تكن بساطة الواجهة تعكس دلالة الوضع الاجتماعي/ الاقتصادي لأهل البيت. فحتى القصور وبيوت الأغنياء لم تكن ذات واجهات مميزة، فقد انعكس استخدام اللبن بوضوح على الواجهات الخارجية ومنح أحياء دمشق القديمة طابعها المميز عبر مئات السنين. لكن في القرن التاسع عشر أخذت الأشكال القديمة تنسحب في بعض الحواضر، لتبدأ بيوت المدينة بتغيير شكلها الخارجي عبر فتح نوافذ عديدة، أو استبدال العبارات الدينية على الأبواب برسومات طبيعية. وهو ما يردّه البعض إلى التأثر بالنماذج الأوروبية؛ في حين يرى آخرون أن الحديث عن تأثر أوروبي يبقى كلاما غير دقيق كما في حالة الباحث الدنماركي ستيفان ويبر مؤلف كتاب «دمشق: الحداثة العثمانية والتحول العمراني «1808 ـ 1918».

إذ يقترح ويبر طرح مفهوم «الحداثة المتشابكة» بدلا من مفهوم الحداثة الأوروبية، وهو مفهوم يرى أن التغيرات الحداثية التي شهدتها دمشق في تلك الفترة، جرت ضمن سياقات تاريخية وثقافية متشابكة ومتداخلة على الصعيدين العالمي والمحلي، وهي تحولات حداثية حضرية طبيعية تتوازى مع التحولات المشابهة لها في المجتمعات الأوروبية في تلك الفترة، وكانت نتيجة تفاعل حضاري جرى في سياقات تاريخية وثقافية متشابكة ومتداخلة لكل من العالمين الأوروبي والعثماني.

وفي السياق العمراني للمدينة، يشير أوبنهايم إلى موضوع الخانات داخل المدينة عبر مقارنتها بالفنادق الأوروبية، إذ يؤكد بداية وجود كمية كبيرة منها، لكن مع ذلك يرى أنه من غير الممكن تشبيهها بالفنادق الأوروبية «فالضيف لا يستقبله خدم أو عمال وفي كثير من الاحيان يُستدعى صاحب الخان من السوق أو من مقهى مجاور. كما يقوم الضيف بنفسه بربط حيواناته في المكان الذي يجده خاليا، ومن ثم ينقل أغراضه إلى الحجرة المخصصة له، التي غالبا ما تكون خالية من أي أثاث وتكون الجدران عارية وفي أحسن الأحوال مدهونة باللون الأبيض». ولعل في إشارة أوبنهايم هنا ما يتقاطع أيضا مع الخلاصة التي وصلت إليها المؤرخة الأمريكية أوليفيا ريمي كونستابل في كتابها «إسكان الغريب في العالم المتوسطي» التي خصصتها لدراسة تاريخ الفنادق في المدن الإسلامية والمسيحية على مدى 10 قرون، إذ تشير إلى أنه مع قدوم العثمانيين بدأت كلمة «خان» بالحلول محل الفندق بداية، لكن مع قدوم القرنين الثامن عشر والتاسع عشر كانت هذه المؤسسة تتدهور، لأن مؤسسة الفندق التقليدية، التي تأسست بداية لاستيعاب التجار الأوروبيين، والأهم عزلهم عن المدينة، سرعان ما فقدت دورها هذا في ظل السماح للأوروبيين بالحركة بشكل أوسع وأكثر حرية داخل المدينة في القرن التاسع عشر، مقارنة بالعقود الماضية، ولعل ما يدعم هذا الاستنتاج هو إشارة أوبنهايم إلى أن الخطوط الحديدية التي بنتها ألمانيا داخل المدينة لعبت دورا كبيرا على مستوى أوروبة دمشق وازدياد عدد أفراد الجالية الأوروبية فيها.

ومن الأمور الطريفة وذات الدلالة التي يأتي أوبنهايم على ذكرها، ما يتعلق بشرب الشاي وكلاب المدينة. ففي الموضوع الأول يشير إلى: «أن هناك مشروبا واحدا فقط معروفا في سوريا وبلاد الرافدين هو القهوة التي تشرب مع السكر أو بدون سكر بعد غليها ثلاث غليات ثم صبها مع الرغوة في فناجين صغيرة. أما الشاي لا يُشرب إلا نادرا جدا ويقتصر شربه على العائلات الغنية. والنوع المستعمل منه هو الشاي الأسود فقط». كما يذكرنا كلام أوبنهايم حول عدم انتشار شرب الشاي بين الدمشقيين في تلك الفترة، ببعض الدراسات الجديدة التي حاولت دراسة تاريخ الشاي في الشرق الأوسط، وكيف أن الشاي كان يُنظر له في السابق، داخل الأوساط الشعبية، على أنه مادة غذائية كونه يحوي العديد من الوحدات الحرارية (حتى يومنا هذا عادة ما يتم الربط بين الشاي الحلو وأبناء الأرياف والمناطق الفقيرة، في حين ينظر إلى تقليل السكر بوصفه مظهرا مدنيا). وأن مادة الشاي قد بقيت في بعض مدن الشرق الأوسط حكرا على الاوساط والنخب السياسية والمدينية، وكان من الهدايا التي يقدمها الإنكليز عادة للولاة والسلاطين. وأن التحول في عادات شرب الشاي وانتشاره بين كافة الشرائح مع بدايات العقدين الثالث والرابع من القرن العشرين في ظل تغلغل الاقتصاد الرأسمالي أدى، وفقا للمؤرخَين لخصاصي والسبتي في كتابهما المشترك «من الشاي إلى الأتاي»، إلى تفكّك الطقوس المصاحبة لشرب الشاي سابقا (بحكم ندرته)، وبالتالي تلاشي العديد من قيم الجماعة والأنس والتآزر التي عادة ما تتعزز في المناسبات والطقوس، ليغدو لاحقا مجرد مادة استهلاكية وأقرب ما يكون للعادة (إدمان على الشاي كما يقال بالعامية)، التي لا تتطلب حضور الجماعة، بل يقوم بها الفرد بذاته.

الأمر الطريف الثاني هو ما يتعلق بالوصف الدقيق الذي قدّمه لكلاب المدينة، إذ يرى أن كلاب مدينة دمشق غالبا ما كانت ذكية، فهي لا تزعج السكان المحليين، إلا أنها تهاجم أحيانا الاوروبيين الموجودين في أحياء إسلامية. ولم يكتفِ أوبنهايم بوصف كلاب دمشق، بل وصفها في إسطنبول أيضا: «ولقد حدثني بعض السادة في القسطنطينية أنهم في بعض أجزاء إسطنبول التي يضطرون للمرور فيها ليلا يسيرون بطريقة معينة لكي لا يختلفوا عن الأتراك ويتفادوا بالتالي مضايقات الكلاب الشاردة لهم».

وبصورة عامة، يرى أوبنهايم أن الكلاب في دمشق واسطنبول كانت تُعامل أفضل من معاملة سكان المدن الاوروبية لها، وأن محاولات السلطان الإصلاحي محمود الثاني لطرد الكلاب قد فشلت فشلا ذريعا.